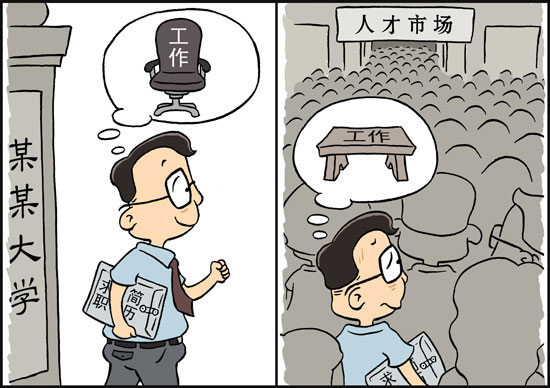

毕业了,你该何去何从?

749万高校毕业生今年将就业

编者按: 4月24日从国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上获悉,今年将有749万高校毕业生面临就业,大学生仍是就业工作的重点群体。中国高校毕业生人数2005年首次突破300万,2008年超过 500万,2011年过600万,2014年过700万。自2008年以来,年年被媒体称为“史上最难就业季”。

面对一年又一年的“史上最难就业季”,700多万的大学生又该何去何从?

根据公共就业服务机构上报的数据,一季度进行招聘的企业数以及企业招聘的工人数都出现了下降,有些地区下降的幅度甚至达到了15%。

数据表明,企业目前用工比较谨慎,开始减少人才储备,很多企业拿到订单才会招人。招工企业的减少使得应届毕业生的就业之路更加艰难。

人力资源和社会保障部副部长信长星认为,要解决好大学生的就业问题,根本在于发展,有赖于产业的转型升级。产业由中低端向中高端迈进,才能创造更多适应大学生就业愿望和就业需求的中高端岗位。

信长星表示,政府将继续把高校毕业生放在整个就业工作首位,继续加大力度引导毕业生到基层就业,开展就业见习,加大对困难毕业生帮扶的力度。人力资源和社会保障部门会同有关部门一起,继续实施未就业高校毕业生就业促进计划和大学生创业引领计划。 而对于应届毕业生群体来说,面对如此激烈的就业环境,该如何促使自己快速就业呢?

多元化的就业渠道选择

不少毕业生求职只关注网络求职或者校园专场的招聘会,但对于找工作来说,往往是不够的。对于应届毕业生来说,找工作应该充分利用可利用的资源,留意各个省市的事业单位招聘,可以通过学校的校园招聘、校园的就业信息网、学校的就业指导中心、学员的老师和领导、中小企业或者本地企业的校园双选会、网上各大就业网站来帮助自己快速就业。

转变就业观念

面对逐渐严峻的就业环境,不少毕业生有先就业再择业的就业观念,从一方面来说,降低自己的就业标准,并不是非什么工作不可的心态是值得肯定的,但是也应该从自己实际情况,结合自己的能力和兴趣出发,切不要盲目为了尽快就业而慌乱择业。 毕业生找工作也应该树立竞争意识和自主意识,在当前的就业 问题上,不少大学生就业观念滞后,缺乏主动择业、创业的积极性,且不从自身条件和实际出发,对就业期望值过高,导致迟迟找不到工作。

在这种严峻的就业形式下,大学生应该认清就业形势,把握个人追求,注重自身能力的培养,敢于推销自己,适应社会的竞争环境。

不一定非得北上广

与多年前毕业生涌向北上广深等大城市的景象不同,现在毕业生比较理性就业,据中国青年报社会调查中心所得的数据显示,家乡城市成为受访毕业生就业地的首选,占30.4%,超过第二选项“北上广深等一线城市”0.4个百分点。

江西农业大学国际经济与贸易专业大四学生申平平认为, “即使要出去,也要先沉淀几年。工作的好与坏不取决于在哪个城市,而取决于所处的岗位和领导,以及你能从工作中学习到哪些东西。”申平平认为,虽然一线城市经济较发达,但竞争压力也大,生活幸福感不高,二三线城市以后会更有发展潜力。

面对越来越严峻的就业形式,毕业生应该审时度势,在求职前,毕业生应首先对自己进行心理、个性、能力等方面的测评,客观掌握自己的优势和劣势,进而强化优势,改进不足,使自己在求职中处于有利位置。